|

●国際世論が日本政府を包囲

−−ILO総会出席の坂内事務局長に聞く

|

6月5日から21日までジュネーブで開催されていたILO第89回総会では、公務員のストライキ権などとともに、公務員制度改革がとりあげられました。

日本代表団の一員としてILO総会に出席した、全労連坂内事務局長(公務員制度改革対策本部長)にインタビューしました。

|

−−− ごくろうさまでした。まずILO総会の様子を聞かせて下さい。

坂内 私たちはこれまで日本の公務員の労働基本権が制約されている不当性をILOの場でくりかえし主張してきました。それともかかわって、政府の公務員制度改革が、労働条件の重大な変更にもかかわらず、政府が一方的にすすめているもとで、労使協議をつくすべきだと主張しました。

ILO第87号条約(結社の自由と団結権保護)からすれば、当然守らなければならないルールです。これには「行政改革で賃金・労働条件にインパクトを与えるのだから労働組合と協議すべき」(フランス)など、各国の代表がいっせいに私たちの発言を支持してくれて、心強くなりました。

−−− 日本政府の反応はどうでしたか。

坂内 日本政府の代表は、「『大枠』は、政府内部の検討の方針を示したもので、職員団体に事前に提示して協議すべき性格のものではないと認識しているが、今後は職員団体はじめ関係者と誠実に交渉・協議しつつ、制度の内容について検討していく」と発言しました。労働組合との交渉や協議を「国際公約」したのですから、これは特筆すべきです。

−−− ILO総会の議論を今後の運動にどのようにいかすべきでしょうか。

坂内 公務員制度改革が日本政府により一方的にすすめられている実態に、国際的な批判が集中したことは特徴的です。

また、「誠実な交渉・協議」という日本政府の発言を引き出したことは、全労連や国公労連のたたかいの反映です。この発言を足がかりにして、労働組合との交渉・協議を直ちに行わせる必要があります。そのためにも国民世論のひろがりを背景に、政府追及を強めることが重要です。

−−− わかりました。最後に対策本部長としての決意を一言。

坂内 公務員制度は、国民生活に密接にかかわる問題です。だからこそ、全労連に「公務員制度改革」対策本部を設置し、ナショナルセンターとして公務・民間を問わず幅広い労働組合の共同したたたかいを追求することとなりました。

私自身、民間労組の出身で、法律などむずかしい話は苦手ですが、労働者がいじめられていることにはだまっていられません。本部長として全力でがんばります。

●国立病院・療養所の充実・強化をもとめ

−−国会請願署名のとりくみをすすめよう

全労連・日本医労連・国公労連・全医労で構成する「国立医療・全医労攻撃阻止、国民医療を守る闘争委員会」は、2002年通常国会での請願採択をめざして「国民の医療と国立病院<CODE NUM=00A5>療養所の充実<CODE NUM=00A5>強化を求める国会請願署名」のとりくみをすすめています。 政府・厚生労働省は、国立病院・療養所の役割を特定の医療だけに限定し、地域の一般医療からは撤退するとして、施設の統廃合・移譲を強行しています。2001年6月1日までに44施設が統廃合・移譲されています。

さらに、2001年4月20日には、委譲対象とされていた稚内、弟子屈、登別、秋田の4施設について、地元の合意もないままに「廃止」するというきわめて乱暴な内容を盛り込んだ「対処方策」を決定するなど、国立病院・療養所の大部分を統廃合・移譲したうえで、国の直営から切り離して独立行政法人化しようとしており、独法化の法案が、来年の通常国会に提出がねらわれています。

また、政府・厚生労働省の「立ち枯れ」政策のため、国立病院・療養所は、他の公的医療機関と比較して、医師・看護婦をはじめとする職員が明らかに少なく、加えて、医療機器の保守・管理・点検などのための臨床工学技師の配置も、わずか1割程度の施設に過ぎません。

医療事故が社会的な問題となっているなかで、患者・国民に安全・安心な医療を提供するため、大幅な増員が緊急に求められています。

こうした中でとりくまれる国会請願署名です。地域から署名を集め、国会に届けましょう。

【請願項目】

1 国立病院・療養所がそれぞれの地域で担っている一般医療を継続するとともに、国の「政策医療ネットワーク」を住民の医療要求にもとづいて充実すること。

2 国民の医療、地域医療の低下を招く国立病院・療養所の廃止・民営化、独立行政法人化を中止し、国の責任で整備・拡充すること。

3 患者の安全・安心のため、医師・看護婦をはじめとする医療従事者を大幅に増員し、国立病院・療養所の診療・看護体制、及び患者サービスの向上を図ること。

|

●人事院勧告期の要求書を提出

国公労連は6月21日、「勧告に向けた統一要求書」を人事院に提出しました。交渉では、「要求の切実性から3年連続の賃下げ勧告は絶対に認められない」と強く主張しました。

●静岡で大学の独法化問題シンポジウムひらく

【静岡県国公発】静岡県国公では、静岡大学教職員組合と共催で、6月16日に静岡市内で国立大学独立行政法人化問題に関する市民シンポジウムを開催しました。

シンポジウムには、静岡市内外から134名の市民が参加し、シンポジウムの様子は、地元のテレビや新聞でも報道されるなど注目を集めました。

●仙台では国立医療問題シンポジウムひらく

【東北ブロック国公発】東北ブロック国公では、6月14日に全医労東北地方協議会などとの共催で、「どうなる国立医療!6・14シンポジウムを開催しました。

シンポジウムでは、国立医療の再編や独立行政法人化が、国民の医療の大きな後退となることが明らかにされました。

●「基本設計」出される

6月29日、公務員制度改革の「基本設計」が出されました。くわしくは次号で特集します。

参院選特集1

●国民の声がとどく政治に国民の声がとどく政治に

○選挙にいこう!

飛ぶように売れる「小泉ポスター」、小泉内閣メールマガジンには180万人をこえる登録。「自民党を変える」といって登場した小泉首相への人気が過熱しています。あなたは小泉内閣をどう思いますか?本当にこれまでの自民党政治が変わるのでしょうか。

参議院選挙が目前です。21世紀初の国政選挙は、今後の政治の行方を決める大事な選挙です。私たち国公労働者にとっても、行政改革や公務員制度改革などの行方に、大きな影響をもっています。

選ぶのはあなたです。まず投票に。そして、投票するならば・・・。

●「小泉人気」が気になるあなたへ

○「なんとなく小泉支持」というあなたへ

小泉人気の中身は「政治を変えたい」積極的な声の反映

「なんとなく小泉内閣は期待できそう」「選挙に勝てば『旧い』自民党が息を吹きかえすのでは?」あなたの職場でもこんな声が聞こえませんか。

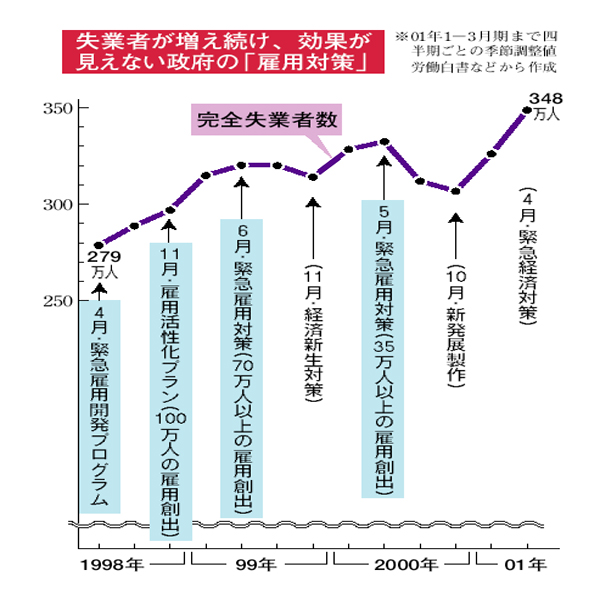

失業率(図1)や企業倒産件数は戦後最悪をつぎつぎと更新。8年連続で個人消費はダウン。賃金も「ベアゼロ」、多くの労働者がリストラ「合理化」にさらされています。財政赤字も、666兆円にも達しています。そして、赤字や銀行の不良債権のツケはいつも庶民へ回されます。

政治の世界では、自公保三党が「数の力」で悪法がスイスイ。KSD汚職など、金権腐敗政治の実態も目をおおうばかりです。

「この状態をどうにかしてほしい」と多くの人たちが考えています。長野や千葉の県知事選挙では、自民党候補が次々と敗れ去りました。この流れのなかで登場した小泉首相への支持は、多くの人たちが「いまの政治を変えてほしい」と願っているからではないでしょうか。結局、「小泉人気」の中身は、「政治を変えたい」という積極的な声の反映なのです。

でも、人気だけに左右されて、本当に政治を変えることができるのでしょうか。そこでもう少し、小泉内閣の政策を「研究」してみましょう。

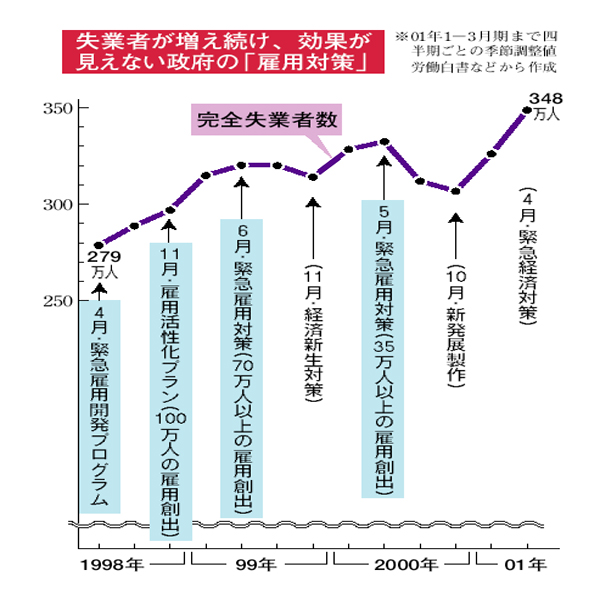

図1 政府の「雇用対策」と失業者数

○「小泉改革」にたのもしさを感じるというアナタ

失業・社会保障改悪・増税、国民に「3つの痛み」押しつけ

官僚の意見をおさえつけ、大臣が主導権をとって、次々と「改革」を打ち出す。「痛みをわかちあおう」と歯切れもいい。そんな小泉首相の姿に「これまでの自民党党首と違う」と思った人も少なくないのでは。

大臣がリーダーシップをとって、政治や行政を動かすことは大切です。でも、それも、国民に目を向けてこそではないでしょうか。

▽国民への負担増を繰り返す自民党政治

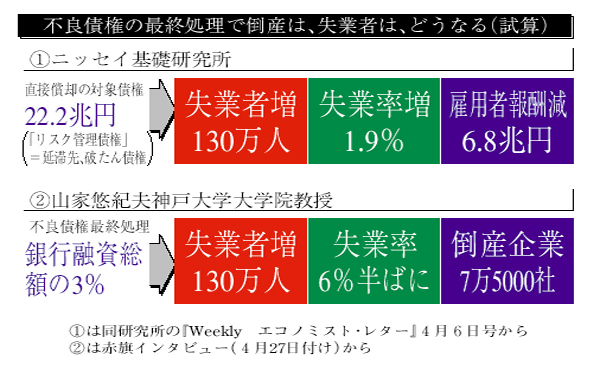

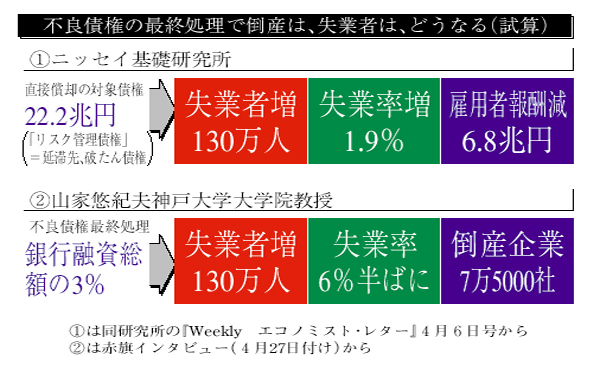

6月26日に小泉内閣が決定した経済財政運営の基本方針では、国民に「3つの痛み」を押しつけようとしています。「不良債権最終処理による倒産・失業」、「社会保障改悪」、そしていたるところにちりばめられた「増税」│消費税大増税です。そこには、消費税率引き上げと医療改悪で9兆円もの負担を押しつけ、不況の引き金を引いた、97年の「財政構造改革」の失敗への反省もありません(表1・図2)。

|

表1 小泉内閣の「改革」とは・・・

|

「痛みを恐れず・・・21世紀にふさわしい経済・社会システム確立」

・不良債権の早期最終処理

(民間研究所試算で失業者増101〜130万人、国内総生産−0.6〜−1.4%) 「どれだけの失業者を生むのか、定量的に申し上げることは困難」

・競争的な経済システム構築

「規制緩和を中心にした競争政策」を実施

・社会保障改革

「これまでのように給付は厚く、負担は軽くというわけにはいかない」

|

|

・集団的自衛権の行使

「さまざまな角度から研究」

・有事法制

「検討をすすめる」

・靖国神社参拝

「総理大臣として参拝」「よそから批判されてなぜ中止しなくてはならないのか」

|

|

「9条のみならず改正したほうがいいという議論

が巻き起これば当然改正すべき問題だ」 |

・首相公選制

「こうすれば憲法改正できると理解されやすい」

|

|

図2 不良債権の最終処理で倒産は、失業者はどうなる(試算)

▽憲法9条改悪など危険なタカ派

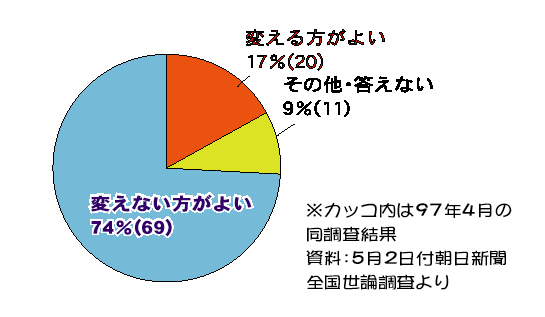

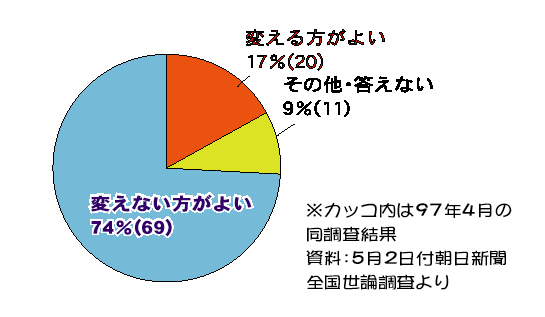

また、小泉首相は、集団的自衛権の行使を主張するなど憲法第9条を変えたいようです。国民の多数が第9条を支持し(図3)、戦後50年以上にわたって、平和憲法が果たした役割には無関心です。それでいいのでしょうか。

こんなところから、小泉内閣を「点検」してみてはどうでしょう。結局、小泉首相の「改革」が、自民党政治の焼き直しであり、これまでより乱暴に進めようとしていることが見えてきませんか。

図3 「憲法9条を変えない方がよい」が国民多数の声

●どんな改革を選びますか?

○「行革」はどうなるの?というアナタ

「聖域なき構造改革」で公務リストラ「合理化」ねらう

「構造改革」の一つの柱が郵政民営化などの「行革」です。歴代の自民党政権は、国の責任を投げ捨て、「行政改革」と称して国民サービスを後退させてきました。 人減らしがすすむなかで、国立病院の医療事故や航空機のニアミス事件なども起きています。政府は、国立病院・療養所の統廃合により、地域・一般医療の切り捨てをさらに進める方針を4月に決定しています。最近は国立大学の民営化まで検討にのぼりはじめています。

小泉首相が「民間でできるものはすべて民間で」といっているように、「聖域なき構造改革」とは、公務のリストラ「合理化」計画としっかり結びついたものなのです。

▽行政改革を突破口に国民に「痛み」押しつけ

そして、行革を推進する公務員づくりをめざして、公務員制度改革がすすめられようとしています。

この道もいつかきた道です。80年代初頭の第2臨調以降、人勧完全凍結や、国鉄などの三公社民営化などを突破口に、社会保障改悪などで、国民にさまざまな「痛み」を押しつけてきた歴史があります。

公務員攻撃や、行政改革を通じて、国民の支持をねらうこんなやり方も、これまでと変わらないのでは・・・。

「国民に喜ばれる行政でありたい」と願うあなた、こんな「改革」をすすめさせてもいいのでしょうか。

○「改革」は必要だと思うアナタ

労働者・国民のための「改革を」自らの要求と結びつけて

だれが望む「改革」か、それが重要ではないでしょうか。

景気を回復させ、日本経済を立て直すことが重要です。そのためにはまず、日本経済の6割を占める個人消費の拡大こそ必要ではないでしょうか。たとえば、消費税を3%にもどせば、5兆円の減税効果による消費拡大が生みだされます。

また、社会保障の連続改悪をやめ、社会保障制度を充実させれば、将来の不安が取り除かれ、消費も拡大するはずです。

リストラ・首切り、サービス残業など労働者いじめも景気に暗い影を落としています。雇用拡大に結びつくサービス残業の根絶、企業の身勝手な首切りを制限する解雇規制法や労働者保護法などの実現が求められます。

これらは、私たち国公労働者の要求とも一致するものです。

▽一人ひとりの一票で政治を変えよう

私たちがどのような「改革」を選択するのか、それがこんどの選挙では大切です。

かつてなく「政治を変えたい」という声が高まっているとき、国民に犠牲を押しつけ、その突破口として公務員いじめをあおってきた自民党政治を終わらせる流れへと結びつけるチャンスです。

あなたもこの選挙で、大切な一票を、本当に国民の声が届く政治を実現するために、投票してみませんか。

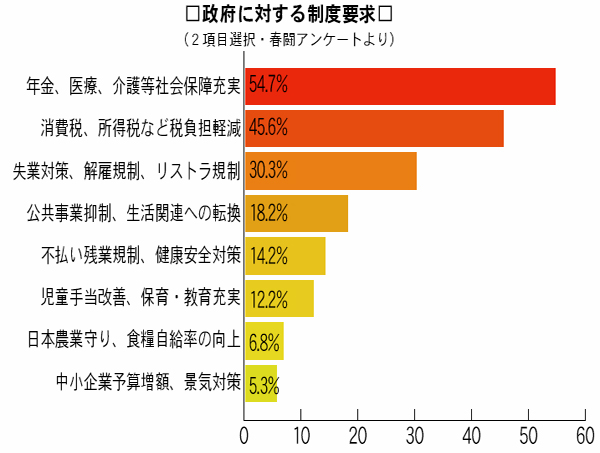

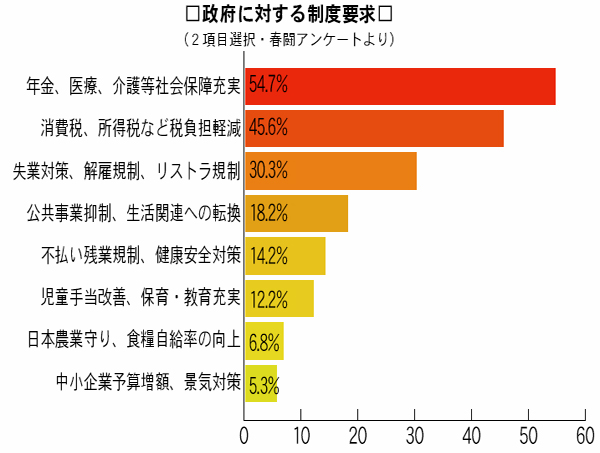

図4 政府に対する緊急要求で特に実現したいと思うもの

●21世紀の日本の進路を決めるのは主権者である私たち一人ひとり。

公示後でもできる活動のとりくみを

1 支部や分会の機関紙でも、選挙に直接ふれなければ、通常おこなっている要求と政党や候補者とのかかわりを宣伝することはできます。

候補者や各政党が、私たちの要求にどのような態度をとってきたのか、どのような政策をかかげているのかなど、労働組合の立場から、機関紙などで職場にひろげましょう。

2 国公労新聞、単組機関紙(第3種郵便物で月3回以上、定期的に配布)の選挙特集号の通常の配布はできます。

それらを使って大いに職場討議をしましょう。ただし街頭での配布や戸別配布はできません。

3 個々面接による投票の依頼ができます。

知人や友人など、たまたま会った人に投票を依頼することは自由です。

4 電話による投票の依頼は自由にできます。

5 演説会に参加し、政策への理解を深めましょう。

個人演説会、政談演説会などに自ら聴衆として参加することはもちろん、友人・知人を積極的に誘うことも自由にできます。

6 はがき、手紙による投票の依頼も自由にできます。

選挙事務所にある「選挙はがき」を出すことができます。また自筆の手紙で、私用のついでに投票依頼することもできます。

7 後援会への加入やカンパ活動も自由にできます。

後援会に加入することがきます。しかし、国家公務員は役員になることはできません。カンパに応じるのはさしつかえありません。

○当日投票できない人は不在者投票を

(1)レジャーや買い物など、私用で投票日に投票できない場合も不在者投票ができます。

(2)不在者投票は、公示の日からできます。投票時間は、午前8時半から午後8時までで、土曜日、日曜日もできます。

(3)印かんは、不要です。

その他、不在者投票のしかたについては、住んでいる市区町村の役所・役場または選挙管理委員会に電話をすれば教えてもらえます。

各党の態度をチェックしてみると・・・

| |

小泉政権

(自公保)

|

民主党

|

共産党

|

社民党

|

自由党

|

| 消費税 |

最低でも14%に

(竹中経財相) |

最低でも約7%の税率は必要(鳩山由紀夫代表) |

5%から3%に戻し景気の回復を |

「飲食料品にかかる消費税額戻し金制度」の創設を(村山内閣時代に消費税5%への増税を強行) |

消費税を全額社会保障にあてる |

| 雇 用 |

不良債権処理で130万人の失業をつくる |

地域のニーズにあった事業で新たな雇用をつくる。男女参画の推進、労働時間の短縮、多様な雇用・労働形態(人件費コストを節約できる派遣労働、臨時・パートなど)の推進 |

サービス残業をなくし90万人の雇用をつくる。リストラを抑え、雇用と労働者の権利を守るルールを確立する |

自立した地域づくり、地域に密着した仕事起こしを通じた雇用創出などを行う |

小泉総理の不良債権処理は当然(=130万人の失業をつくる) |

| 公共事業 |

諌早干拓など大型公共事業を中心にゼネコン奉仕 |

無駄を削って財政再建や社会保障、雇用対策などにあて、財政構造改革を推進 |

ゼネコン型公共事業には50兆円、社会保障には20兆円という逆立ち財政をあらため、社会保障の充実をはかる |

大規模プロジェクト中心の「大きな公共事業」を地域発信型の住民参加による「小さな公共事業」へ転換 |

|

| 平和憲法 |

9条をかえアメリカと一緒に戦争する国に |

平和憲法をさらに具体化、発展させる、PKO法に積極的に参加するための見直し |

9条を守り、アジアと世界の平和に貢献 |

平和憲法の理念を世界に。軍事力によらない平和実現を |

新しい憲法をつくる(自衛隊の権限と機能、内閣総理大臣の指揮権を憲法に明記) |

| 医療ほか |

国民負担引き上げと給付削減。健保本人負担3割へ引き上げ、「高齢者医療保険制度」創設、全てのお年寄りから保険料を徴収 |

高齢者にも保険料負担と、利用時の定率1割負担を求めることで、コスト意識に基づくチェックも促す |

暮らしをまもり、経済をたてなおすうえでも信頼できる制度に改善・充実させることは不可欠。誰でも安心できる医療制度をつくる |

健康保険改悪に反対(村山政権下で、基礎年金65歳繰り延べを強行) |

消費税で基礎年金・老人医療・介護など社会保障経費の財源を確保し保険料負担増、給付水準引き下げに対する国民の不安解消 |

(この表は、各党のかかげる政策や幹部の発言を中心にまとめたものです)

●国民本位の制度の実現をめざそう

−−司法制度改革審議会意見書だされる

政府の司法制度改革審議会は、6月12日に司法制度改革審議会意見書(以下、意見書)を内閣総理大臣に提出しました。

司法制度改革審議会は、「国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化、その他の司法制度の改革」を調査審議することを目的として,内閣に設けられた審議会です。

国民が求めている司法制度改革は、公正で迅速な裁判による基本的人権の救済をはじめ、司法への国民参加と官僚的司法制度の改善などです。

いっぽう政府・財界は、行政改革や規制緩和などの「改革の最後のかなめ」として司法制度改革を位置づけ、「構造改革」を完全なものにすることを求めています。

○裁判所職員の増員具体的数にふれず

2年間の審議を経て出された「意見書」では、司法への国民参加については、陪審制は見送られましたが、一定の重大事件について、裁判官と同等の権限で一般国民が参加する「裁判員」制度の導入が提言されています。

国公労連では、この「意見書」についての書記長談話を発表し、書記官など裁判所職員の増員も提言されていますが、具体的な数字は提示されなかったなど、改革が国民の期待する方向に前進するには、いくつか問題点ふくんでいるものと指摘しています。(別表参照)

政府は,この「意見書」を最大限に尊重して司法制度改革の実現にとりくむこととし,「司法制度改革推進本部」を内閣に設置し、2004年度までに改革の実現をはかるとしてます。

国公労連は、広範な民主的法律家団体、労働組合、市民団体とともに、「意見書」の積極的な内容の実現とともに、問題点は徹底して取り除いていくなど、司法制度改革が国民本位の改革となるようとりくみをすすめていきます。

|

司法制度改革審議会「意見書」の主な問題点

|

|

▼裁判官や検察官とともに、書記官など裁判所職員の増員も提言しているが、具体的数字は提示されなかった。

▼雇用・労使関係に専門的知識を有する者の関与する労働裁判制度の導入の検討は先送りされた。

▼法科大学院設置などによる法曹人口の拡大などは打ち出されたが、法曹一元化は提言されなかった。

▼弁護士報酬の敗訴者負担については、「不当に訴えの提起を萎縮させないようにする」としつつ、導入が提言された。

▼裁判によらない紛争解決手段と権利の最終的救済措置であるべき裁判との関係が明確にされていない。

▼行政に対するチェック機能を強化するための行政訴訟の見直しは、一方の当事者である政府の検討に委ねられている。

|

●昇格改善や欠員補充を勝ち取っていこう

−−第35回行(二)労働者全国集会ひらく

6月12・13日、第35回国公労連行(二)労働者全国集会が、東京都内でひらかれ、9単組・106名が参加しました。

集会は、堀口委員長あいさつ、実川調査部長の基調報告のあと、全建労、全法務、全港建、全医労の4単組から報告をうけ、不合理な部下数制限をねばりづよい追及ではねかえし、昇格など処遇改善を勝ちとっているとりくみなどが発言されました。

また文化行事として、上方の社会派落語の集団「笑工房」(しょうこうぼう)の桂三風(かつらさんぷう)師匠による創作落語「政やんのリストラ」を楽しみました。労働組合運動の基礎をおもしろく解説した熱演は、予定時間を大幅に超過し、会場は爆笑で大いに盛り上がるなかで、労働組合の必要性をあらためて実感することができました。

2日目は、職種ごとに4つの分散会を開き、仕事の実態や問題点、昇格の状況などについて意見交流を深めました。

○全体討論での参加者の発言

▽現在の職場の行(二)職員は、電話交換手1名と庁務員1名の2名しかいません。昇格の実現を強く要求していますが、部下数制限の問題で昇格はおさえられています。要求を実現させるためには、全国的に行(二)労働者の組合員を増やすことも必要であると感じています。(全国税近畿地連大阪支部港分会の前田留美子さん)

▽昨年の4月、6級に昇格することができました。労働組合のおかげと感謝しています。仕事は運転業務で民間委託がすすんでいますが、道路維持・管理のためのパトロールについては国が直接行うべきであり、職員が退職しても後補充すべきと思います。(全建労北陸地本羽越支部の羽賀潔さん)

|